概要

PLCはプログラマブルロジックコントローラと呼ばれる、製造現場における制御を担う機器です。

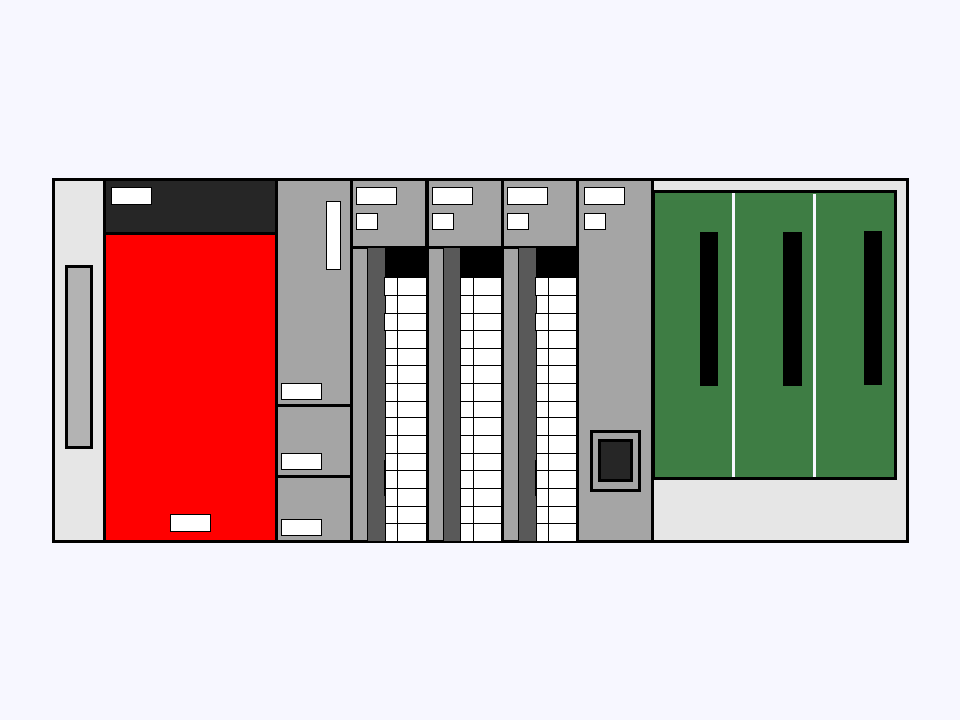

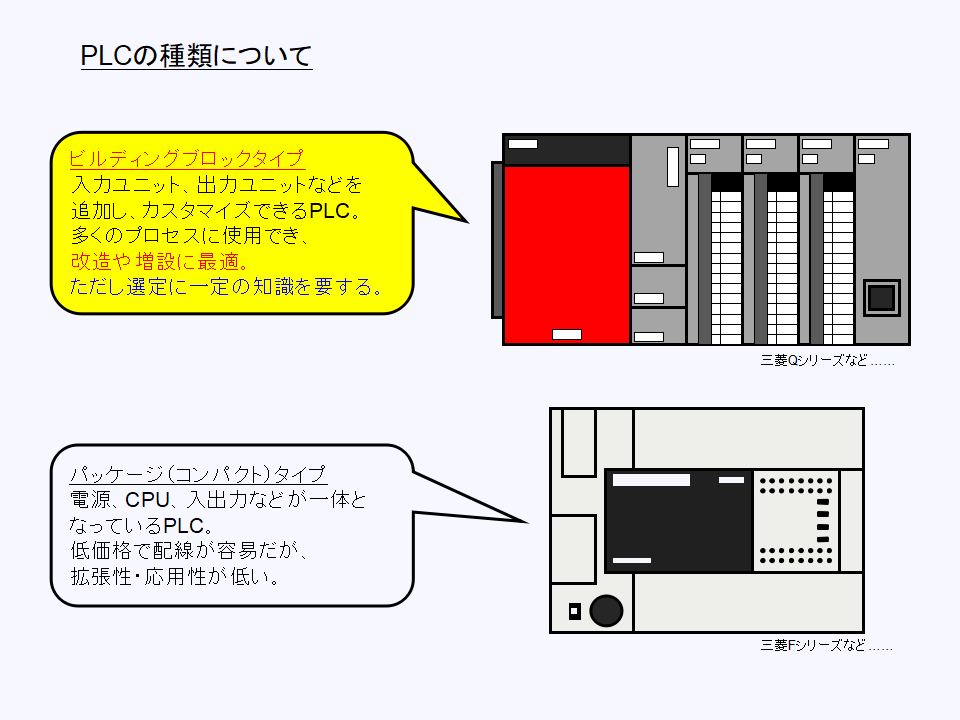

このPLCには大きく分けて二種類の形が存在し、そのうちユーザー側で様々なカスタマイズがより可能なタイプをビルデングブロックタイプと呼びます。

ちなみにもう一方には、パッケージタイプ(コンパクトタイプとも)と呼ばれるモノがあります。

※PLCについては下記記事をご参照ください。

下記のイラストで言うと、今回は上の絵のモノが該当しますね。

ON/OFFの入出力、アナログ4~20mAの計装信号の入出力、通信インターフェースなど様々な機能を持つユニットと呼ばれるパーツを適宜追加し、設備に必要な機能を得ることが可能です。

改造や増設が容易なため多くの生産現場で利用されており、PLCと言えば多くの方がこのタイプをイメージすると思われます。

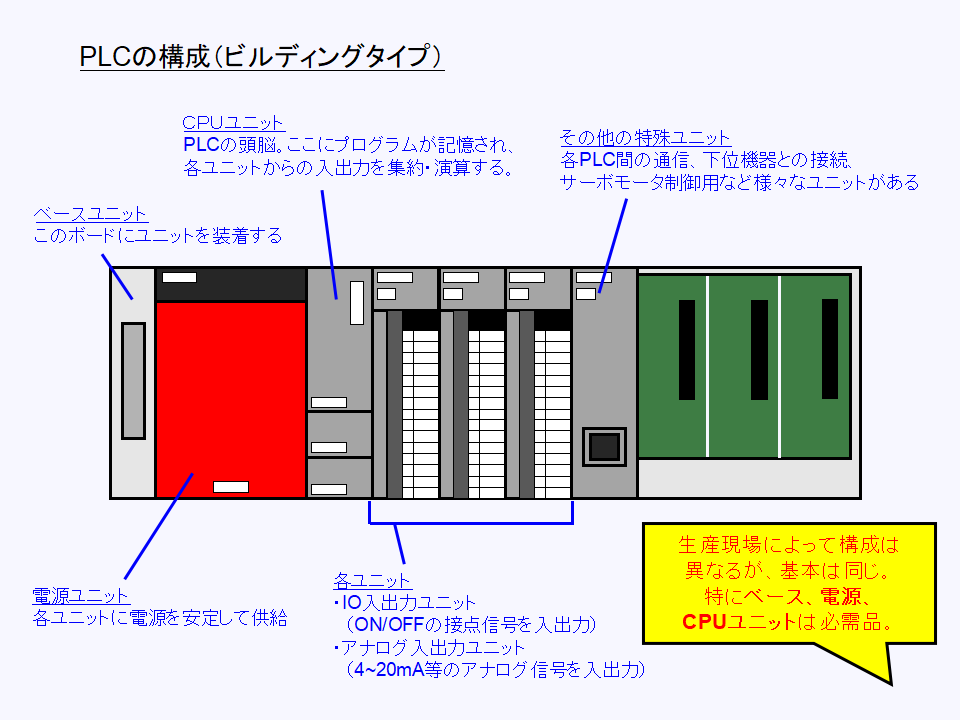

ビルディングブロックタイプの構成

ビルディングブロックタイプPLCですが、概ね以下のようなイラストで構成されています。

ベースユニット

ビルディングブロックタイプのPLCは次々にパーツ(ユニット)を追加するため、装着するスロット的な機器が必要で、それがベースユニットです。

装着台数3、5、12など追加できるユニット数がそれぞれ決まっているため、必要数もしくは増設も見越した選定が必要となります。

電源ユニット

装着した各ユニットが稼働できるよう電源を供給するユニットです。

AC100~240VやDC24Vなどを外部から入力し、電源ユニットからCPUユニットを始めとした全てのユニットに電源供給を行います。

CPUユニット

PLCの頭脳であり、ソフトで作成したプログラムが格納されるユニットです。

各ユニットから入力された信号はCPUユニットのメモリ(デバイスメモリ)へと伝送され、その後プログラム上のシーケンス(一連の動作が決まった手順のようなもの)を経て、再度メモリの情報を更新します。

そしてデバイスメモリの値がユニット側へと反映され、各出力ユニットから実際に信号が外部へと送信されます。

CPUユニットには各ユニットの情報もあらかじめ設定する必要があり、また格納できるプログラムやデータの容量も機種によって様々で、入念な選定が肝要です。

専門用語や説明をかなり省いているため、このあたりはメーカーのHPを参考にすると、より正確な内容が分かると思います。(人任せ)

入出力ユニット

スイッチやセンサからのON/OFF情報、またレベル計や流量計からの計装信号(4~20mA)の授受を行っているユニットです。

IO(接点の入出力)ユニットはリレーのような機械接点かトランジスタ(半導体)接点なのかで使用するユニットが変わり、Ai,Ao(アナログ信号の入出力)ユニットの計装信号も測温抵抗体や1~5Vなど様々モノがラインナップされています。

特殊ユニット

LANケーブル(Ethernet)やRS485(FAでよく使用される通信用の接続方式)にそれぞれ対応した通信用ユニットが用意されており、パソコンや他のPLC同士で通信することが可能となります。

またサーボモーターを制御するための専用ユニットなど、それぞれのプロセスに適したユニットを選定しましょう。

以上が簡単ではありますが、解説になります。

特にベースユニット、電源ユニット、CPUユニットはどんな構成でも使用します。

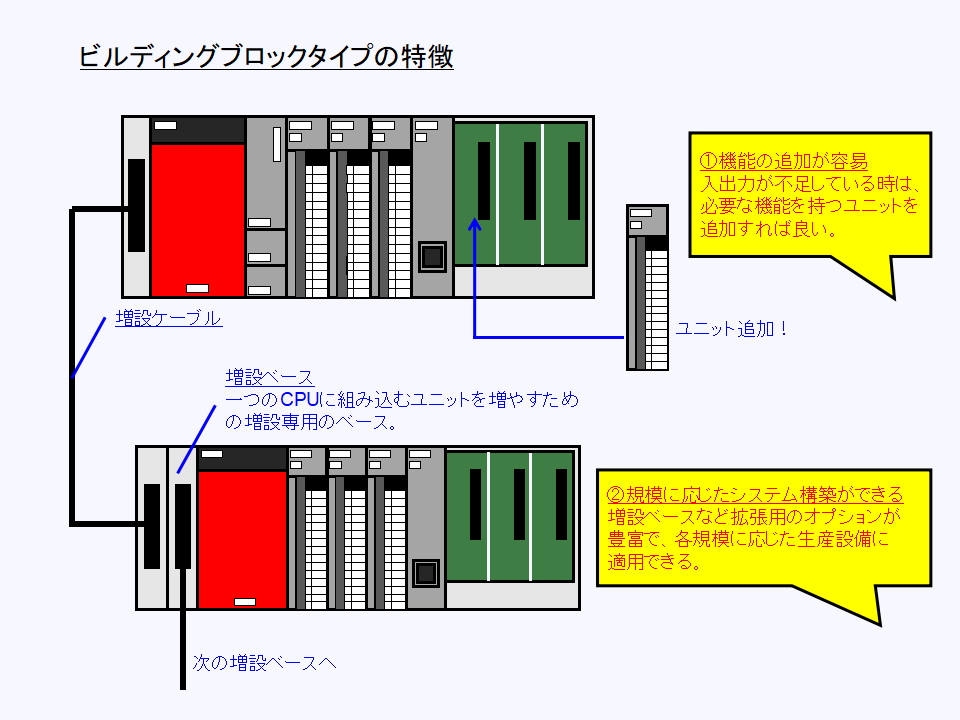

ビルディングブロックタイプの特徴

ビルディングブロックタイプについて解説しましたが、特徴について見ていきましょう。

ビルディングタイプは基本的に二つの特徴があります。

①機能の追加が容易

先に述べたようにユニットを追加すれば、例えば入出力点数が足りなくても問題ありません。

他にも他のPLC同士で信号の授受を行いたい、といった際も通信ユニットを購入して装着すれば、あとは配線と設定で完了します。

新たにPLCなど制御装置を用意する必要がなく、最低限の増設で簡単に改造が可能なんですね。

②規模に応じたシステム構築ができる。

ビルディングブロックタイプはユニットの追加で増設が可能ですが、増設ベースと呼ばれるベースユニットによって更にシステムを拡充出来ます。

専用ケーブルで本体と増設ベースを接続することで、簡単に増設が可能です。これにより制御全体が大きくなっても対応が可能です。当然後から増やすことにも向いています。

上記二点をまとめると、イラストのようなカンジです。

というように、ユーザー側で必要な機能を必要なだけ用意することが可能になるんですね。

もちろんこれだけカスタマイズが可能だと、相応の知識や経験も必要となります。選定には充分な注意をして臨みましょう。

まとめ

- ビルディングブロックタイプはカスタマイズが容易。

- ユニットというパーツの組み合わせで構成される。

- ベースユニット、電源ユニット、CPUユニットが特に重要。

参考文献・サイト

- 熊谷 英樹『ゼロからはじめるシーケンス制御』日刊工業新聞社,2001年

- 三菱電機 FA e ラーニング『MELSEC-Qシリーズ基礎』 https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/ssl/wap/eln/courseInfo.do?actId=crs&courseId=fa_0170

コメント